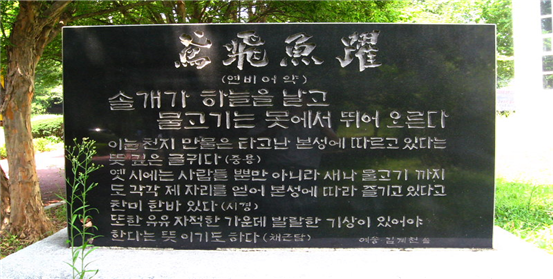

鳶飛魚躍 연비어약

연비(鳶飛)라고 쓰고 시경詩經에서 차용해 온 글이라고 적었다

그 친구에게서 이런저런 이야기를 들을 수 있었다

본래 연鳶은 솔개라는 뜻인데 방패연이 솔개와 비슷하다 하여 연 연鳶자로도 쓰이는 것이니

시경에서는 솔개라는 뜻으로 쓰인 것이지만 그 친구는 연이 날다,

라는 뜻으로 썼다고 했다.

아울러 시경의 글을 응용하여 자신의 시를 지은

율곡 선생의 시 <연비어약鳶飛魚躍>을 소개해 주었다.

鳶飛魚躍上下同 (연비어약상하동) 솔개 날고 물고기 뛰는 이치 위나 아래나 매 한가지

這般非色亦非空 (저반비색역비공) 이는 색도 아니요 또한 공도 아니라네

等閑一笑看身世 (등한일소간신세) 실없이 한번 웃고 내 신세 살피니

獨立斜陽萬木中 (독립사양만목중) 석양에 나무 빽빽한 수풀 속에 홀로 서 있었네

솔개가 하늘을 날고 물고기가 물에서 뛰는 것은 똑 같은 목적,

먹이를 구하고자 하는 때문이라는 것이다.

사람들 눈에는 솔개가 하늘을 날아다니는 것이 마치 여기저기 유람 다니며 유유자적한 것으로 보일지 모르나

실은 그도 자신과 가족을 살리기 위해 초조한 마음으로 먹이를 구하러 다니는 것이며

물고기 또한 물에서 즐겁게 놀고 있는 것으로 보이나

실은 그도 주린 배를 채우기 위하여 분주히 먹이를 구하러 다닌다는 것이다

어떤 욕심을 채우기 위한 것도 아니요 마음을 비운 것도 아니고

그저 먹이를 구하고자 하는 것, 그 이상도 이하도 아니라는 것이라는데

청년 율곡의 깨우침이 있었다고 한다

선생이 19세 되던 해, 유학(儒學)에 열중하던 손을 놓고

잠시 금강산에 들어가 불도(佛道)에 빠진 적이 있었다. 선생의 학문이 깊어질수록

세상 만물의 이치에 더 많은 의문이 생기건만

유학은 이런 의문들을 흔쾌히 풀어주지 못하여 잠깐 외도를 한 것이었는데.......

그것은 하늘에서 솔개가 날고 물에서 물고기가 뛰는 둘의 목적이 같은 것처럼

유가와 불가가 인간세상을 바른 길로 인도하고자 하는 근본 뜻은 같은 것이며

다만 방법이 다를 뿐이라는 것을 말하고 있는 것이다

유학도 깊은 경지에 들면 인간을 제도할 수 있는 학문이므로

이에 더욱 정진하는 것이 선생이 갈 길이라는 것을 깨달은 것이다

사람은 누구나 자기가 하는 일에 회의를 품거나 싫증을 느낄 때가 있다

변화할 줄 모르고 지나치게 우직스러운 것도 문제이겠지만 너무 쉽게 길을 바꾸어버리는 것

또한 바람직하지 못할 때가 많다

청년 율곡의 방황과 고민을 읽을 수 있는 이 짤막한 시 한 수는

그가 어떻게 유혹을 짧게 하고 빠른 시간에 정도로 돌아왔는지를 잘 말해 주고 있다고 하겠다

몽골초원에서 가끔 솔개를 볼 수 있다

멀게는 8km 밖의 물체를 포착할 수 있는 시력을 지녔다는 솔개는 목표물을 결정하고도

날개의 움직임 한 점 없이 고요하게 비행하다가

최고시속 400km의 속력으로 급강하하여 먹이를 덮친다고 한다. 공격당한다는 사실을 알아차리는

순간에 이미 그의 목은 날아가버린 후다. 완벽하게 준비가 이루어지기까지 미동도 없이

노려보다가 목표를 완수하는 그 철저함에서 비장감마저 느끼게 한다

몽골이나 바이칼을 여행하면서 만난 사람들 중에는 삶의 변화를 모색하거나

자신이 가고 있는 길에 회의를 느껴서 마음의 전기를 마련하고자 고민하는 사람들이 많았다

그들 중에는 어린 학생들로부터 중년,

그리고 퇴직하여 새로운 길을 찾는 사람에 이르기까지 다양한 사람들이 있었다

천재라도 노력하는 사람을 이길 수 없고 아무리 노력을 해도

즐기는 사람을 이길 수 없다는 말이 있다. 자신이 즐겁게 할 수 있는 일을 찾아

직업으로 삼을 수 있다면 가장 좋은 일일 것이다.

천직이라는 영어 단어는 라틴어의 ‘부른다’는 동사에 어원을 두고 있다고 한다.

하늘이 불러 내려준 사명, 아마 그런 뜻일 게다

모든 일이 다 귀하고 모든 직업이 천직이다

소명으로 알고 열심히 하는 도중에 일이 시들해지고 의욕이 없어질 때는 어찌할까?

마음에 방황과 고민이 일 때는 율곡이 보여준 것처럼, 혼란의 시기를

오래 끌지 않아야 할 것이다. 게으름 피우며 꾸물대다가 방황도 습관이 되는 일이 있다

그 길로 다시 돌아가든지 다른 길을 가든지,

고요하게 노려보다가 급습하여 끝내버리는 솔개의 모습에서 프로정신을 본다

솔개가 하늘을 나는 이치는

어떤 욕심을 채우기 위한 것도 아니요 마음을 비운 것도 아니고

그저 먹이를 구하고자 하는 것이니.......

- 신영길의 글 중에서

연비어약 (鳶飛漁躍)

沙月 李盛 永

贈 楓岳小庵老僧(증 풍악소암노승)

金剛山(금강산)摩訶衍(마가연)에서 栗谷 李珥(19세)

鳶飛魚躍上下同(연비어약상하동)

這般非色亦非空(저반비색역비공)

等閑一笑看身世(등한일소간신세)

獨立斜陽萬木中(독립사양만목중)

금강산 소암자 노 스님에게 드림

솔개 하늘을 날고 물고기 물에서 뛰는 이치, 위나 아래나 똑 같아

이는 색(色)도 아니오 또한 공(空)도 아니라네

실없이 한번 웃고 내 신세 살피니

석양에 나무 빽빽한 수풀 속에 나 홀로 서 있었네

이 시는 율곡(栗谷)선생이 젊을 때 지은 시다.

1971년도 진해 육군대학에서 당시 총장 김익권 장군께서

매주 토요 특강 때 옛 선인들에 관한 이야기를 많이 해 주었는데 그 중의 하나이다.

이 시가 세상사 이치를 잘 설명한 것 같아서 이후 오랫동안 기억했는데

세월이 흐르고 기억력도 쇠퇴하여 다 잊어버리고, 첫 구절 鳶飛魚躍上下同 (연비어약상하동)만 겨우 암기해 왔다.

30년 가까이 지난 연전에 국과연 구내 책방에서 ‘율곡선생의 시문학’이란 책의 책장을 넘기다가 이 시를 발견하고

천리타향봉고인(千里他鄕逢故人)이라, 마치 천리 타향에서 고향사람 만난 듯 반가웠다.

이때부터 파일에 넣어놓고 이따금씩 꺼내보곤 했던 시다.

이 시는 율곡선생이 19세 되던 해에 유학(儒學)에 열중하던 손을 놓고 금강산에 들어가 불도(佛道)에 빠진 적이 있었다.

선생의 학문이 깊어질수록 세상 만물의 이치에 더 많은 의문이 생기고,

유학은 이런 의문들을 흔쾌히 풀어주지 못한 데서 온 잠깐 동안의 외도라 할 수 있다.

이때 선생은 금강산을 두루 구경하고

금강산에 있는 사찰 48개, 동곡(洞谷) 5개, 폭포 6개, 담(潭) 5개, 산봉 16, 대(臺) 11개 등 91개의 절경을 묘사한

600句(3,000字)나 되는 오언절구(五言絶句)의 금강산 기행시「楓岳行(풍악행)」을 지었다.

또 금강산 마가연(摩訶衍) 암자에 머물면서 스스로 호를 의암(義庵)이라 하고 불도에 잠심(潛心)하면서

암자의 노승과 자주 세상 이치에 관한 문답을 나누는 가운데 이 시를 지어 노승에게 준 것이다.

첫 구절은 선생이 시경(詩經) 대아한록편(大雅旱麓篇)에 나오는

‘鳶飛漏天 漁躍于淵’(연비누천 어약우연: 솔개는 하늘에 날면서 눈물지고, 물고기는 물에서 뛴다)’에서

鳶飛(연비)와 漁躍(어약)을 인용하고 있다.

鳶(연)과 漁(어)는 유학(儒學)에서 천리(天理)의 유행(流行)을 설명하는 상징물이다.

솔개가 하늘을 날고 물고기가 물에서 뛰어다니는 것은 똑 같은 목적 즉 ‘먹이를 구하고자 하는 것 때문’이라는 것이다.

사람들이 보기에는 솔개가 하늘을 날아다니는 것이 세상 구경하며 유람 다니는 유유자적한 것으로 보일지 모르나

실은 그도 자신과 새끼가 살아남기 위해 초조한 마음으로 먹이를 구하러 다니는 것이며,

물고기 또한 물에서 뛰는 것이 즐겁게 놀고 있는 것으로 보일지 모르나

실은 그도 주린 배를 채우기 위하여 분주히 먹이를 구하러 다니는 것이다.

두 번째 구절에서 선생은 그것(솔개 날고 물고기 뛰는 것)은 色(색: 욕심)도 空(공: 마음을 비운 것)도 아니라는 것이다.

색(色)과 공(空)은 불가에서 우주를 설명하는 만법(萬法)인 반야심경(般若心經)의

‘色卽是空(색즉시공) 空卽是色(공즉시색)’을 말한다.

물질의 세계(욕심)는 원래 공무(空無)한 것이며, 마음을 비우는 공무(空無)한 것이 곧 세계를 얻는 것이라는 뜻이다.

솔개가 날고 물고기가 뛰는 것이 어떤 욕심을 채우기 위한 것도 아니오 그렇다고 마음을 비운 것도 아니다.

그저 ‘먹이를 구하고자 하는 것’그 이상도 이하도 아니라는 것이다.

선생이 첫 구절에서 유가(儒家)의 천리유행(天理流行)을 설명하는 연(鳶)과 어(漁)를 인용하고,

둘째 구절에서 불가(佛家)의 만법인 색(色)과 공(空)을 등장시킨 것은

마치 하늘에서 솔개가 날고 물에서 물고기가 뛰는 그 목적이 같은 것처럼

유가와 불가가 인간세상을 바른 길로 인도하고자 하는 그 본뜻은 같은 것이며 다만 그 방법이 다를 뿐이라는 것이다.

따라서 유학도 깊은 경지에 들면 인간을 제도할 수 있는 훌륭한 학문이므로

이에 더욱 정진하는 것이 선생이 갈 길이라는 것을 깨달은 것이다.

세째와 넷째 구절은 이러한 간단한 이치도 모르고 유학에 대한 회의를 품고

이곳 금강산까지 와서 불경공부를 하는 선생 자신의 지난날 행각을 생각하니 어이가 없어 웃음이 나올 뿐이며,

그 동안 선생 자신은 마치 나무가 빽빽하게 들어찬 숲 속에서 방향을 잡지 못하고 방황했었다는 후회를 이야기하고 있다.

선생은 유학을 공부하다가 일시적인 회의로 잠시 외도를 하였으나

짧은 시간에 다시 깨닫고 마음을 잡아 유학에 정진하게 된 것이

선생이 대 유학자로 대성하는 전화위복(轉禍爲福)의 계기가 되지 않았나 생각된다.

사람은 종종 자기가 하는 일에 회의를 품거나 싫증을 느낄 때가 있는 법이다.

특히 감수성이 예민한 나이에 탈선의 유혹을 받는 것은 예나 지금이나 다를 것이 없을 것이다.

율곡선생의 이 짤막한 ‘연비어약(鳶飛漁躍)’시 한 수는

이 유혹을 짧게 하고 빠른 시간에 정도로 돌아오는 과정을 말 해 주고 있다.

우리들이야 이미 불혹(不惑)과 지천명(知天命)을 지나 이순(耳順)에 와 있으니

해당이 없는 이야기일지 모르나 자녀들 지도에 한번쯤 생각 해 봄 직한 시다.

'고전에서 배우는 삶의 지혜' 카테고리의 다른 글

| 따라 짖는 개/ 이지 (0) | 2022.07.11 |

|---|---|

| 물고기 뛰어오르고 솔개는 날아오르고 (0) | 2022.07.08 |

| 공자는 성인으로서 때를 알아서 맞게 하신 분이다 (0) | 2022.07.07 |

| 韜光養晦 도광양회 (0) | 2022.07.06 |

| 대장부란 (0) | 2022.07.05 |

댓글