눈 덮인 마을

신위

나이 들어 시를 쓰매

좀스러운 일은 다 버렸어라

잠이 적어지니 지난 일들 꿈꾸기 어려운데

겨우내 맨밥을 먹고 소금기마저 지웠어라

대나무를 꺾지 않으려 바람은 섬돌을 울리고

책을 읽으라 흰눈을 처마를 비추네

흰눈 속에 아늑히 묻힌 집들 그리고 싶어

정자 위에 올라 오래오래 바라보네

- 출처 : 곽재구, 『별밭에서 지상의 시를 읽다』 중에서

☐ 신위 申緯

조선 후기의 시인, 서화가, 호는 자하紫霞.

시, 서, 화 삼절三絶로 이름이 높았으며, 추사 김정희와 오랜 교분을 나누었다.

☑ Comment by 곽재구

일지암의 여연스님과 밤새 설아차를 마시다.

한 해가 저무는 창밖에는 펑펑 흰 눈이 쌓이는데,

등불인 듯 손을 모아 한 모금 깊게 차를 마시니

춥고 쓰리고 막막한 세상의 기운들이

문득 눈 덮인 산골 마을처럼 아늑하기만 하다.

옛 선비여, 겨우내 맨밥을 먹고 시를 쓰매

좀스러운 일은 다 떨굴 수 있는가.

원컨대 새해에는 우리 안의 욕심들 다 비우고 청청한 눈빛으로

하늘의 별밭을 우러르며 살 수 있기를….

사랑하는 사람들과 미워하는 사람들이 함께 손을 잡고

서로의 가슴 안에 눈부신 설원의 시 한 편씩을 새길 수 있기를….

신위 [申緯]

시대 : 조선 후기

출생-사망 : 1769. 8. 11. ~ 1847

분야 : 서예, 일반회화

직업 : 문신, 서화가

조선 후기에 활동한 문신이자 서화가이다.

자는 한수(漢叟) · 유경이며, 호는 자하(紫霞) · 경수당(警修堂) · 홍전이다.

『분여록(焚餘錄)』에 의하면 초년 이름이 휘(徽)였다고 한다.

1769년 8월 11일 서울 장흥방에서 신대승(申大升)과 함평이씨(咸平李氏) 사이에 둘째 아들로 태어났다.

조부는 이조참판에 추증된 신유(申嚅)이며, 부친 신대승은 사헌부 대사헌과 성균관 대사성을 역임하였다.

모친은 함평이씨로 정언 이영록(李永祿)의 딸이며, 봉조하 이정운(李貞運)의 누이이다.

처가는 창녕조씨로 장인은 초서와 예서를 잘 쓰고, 죽석(竹石)을 잘 그렸던 조윤형(曺允亨)이다.

처조부인 조명교(曺命敎)와 처외조부인 윤순(尹淳) 역시 서예로 유명했다.

슬하에 4남 2녀를 두었는데, 모두 부실(副室)인 조씨(趙氏) 소생이다.

장남 신명준(申命準)을 비롯하여 신명연(申命衍) · 신명만(申命澫) · 신명두(申命斗) 모두 시와 그림을 잘 했다.

신위(申緯), 묵죽도 10폭병(墨竹圖十幅屛)

1830년, 종이에 먹, 각 124.5×29.8cm, 서울역사박물관

9세에 학문의 길로 들어서 책을 받자마자 읽어 내려가 재동(才童)이라고 소문이 났으며,

자라면서는 시 · 서 · 화에도 특출한 재능을 보였다.

이광려(李匡呂)에게 나아가 시를 공부했으며, 14세 경에는 강세황 문하에서 묵죽을 배웠고,

이때 배운 것이 장차 학문과 예술의 토대가 되었다.

1799년 30세로 알성문과에 급제하여 초계문신(抄啓文臣)이 되었으며,

1812년에는 진주겸주청사(陳奏兼奏請使)의 서장관으로 청에 다녀왔다.

이때의 사행으로 청의 새로운 문물과 학문에 대한 안목을 넓히게 되었으며,

대학자 옹방강(翁方綱)과의 교유는 그의 학문과 예술에 많은 영향을 끼쳤다.

1814년 병조참지를 거쳐 다음 해에는 곡산부사를 지냈다.

1818년 춘천부사를 지낼 때에는 지방 토호들의 횡포에 맞서다가 파직당했다.

이후 병조참판 · 강화유수 · 대사간 등의 관직을 역임했으나,

파직 · 유배 · 복직을 되풀이하는 등 벼슬길이 평탄하지 않았다.

신위는 말년에 둘째아들 신명연이 현감으로 있는 결성(結城)에서 함께 살다가 79세로 죽었으며,

선영(先瑩)이 아닌 결성 수룡동(水龍洞)에 묻혔다.

김택영(金澤榮)은 신위의 성품에 대하여 “자태가 아름다웠으며, 성품이 호탕하여 매이기를 싫어했고,

음악과 풍류를 즐겼으며, 자신의 재주에 대해 퍽 자부하는 바가 있어 세정에 소홀했다.”고 평했다.

公美風儀豪宕不覇 好以聲色自奉頗負恃 脫略世情

김택영(金澤榮), 『신자하시집(申紫霞詩集)』, 「연보(年譜)」

신위의 집안은 중시조인 문희공 신개(申槩) 이래로 서울에 터전을 잡고 살아온 경화거족(京華巨族)으로

서울 근교에 별서(別墅)를 둘 정도로 경제적 기반이 든든하였다.

어려서부터 청대 고증학이 유행하고 있던 서울 학계의 분위기에서 성장한 신위는 고증학과 문인화에 깊은 관심을 가지고 당색 · 나이 · 신분을 뛰어넘어 다양한 사람들과 교유하면서 자신의 학문과 예술 세계를 넓혀 나갔다.

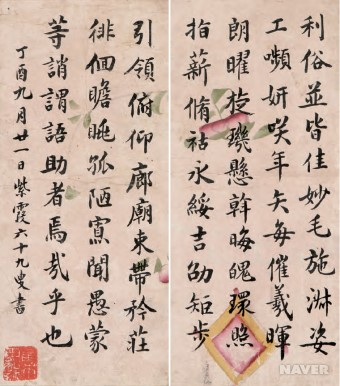

신위, 시문

교유한 사람들로는 남인(南人)으로는 정약용(丁若鏞) · 한치응(韓致應) · 이학규(李學逵)가 있고

노론으로는 김조순(金祖淳) · 김유근(金逌根) 부자, 김정희(金正喜) 등과 막역한 사이였다.

서영보(徐榮輔)와는 이광려의 시를 함께 공부했으며,

정원용(鄭元容) · 심상규(沈象奎) · 조인영(趙寅永) · 윤제홍(尹濟弘) · 송상래(宋祥來)등과 교유했다.

1812년 서장관으로 청에 다녀온 후에는 옹방강(翁方綱) · 옹수곤 · 옹성원 · 왕여한 · 섭지선(葉志詵) · 장심 등

청의 학자 · 문인 등과도 시와 그림을 주고받으며 교유했다.

특히 김정희와는 17세의 나이 차이에도 불구하고 학문과 예술을 함께 했다.

신위는 시 · 서 · 화 삼절로 각각의 분야에서 뛰어난 업적을 남겼는데,

어려서부터 막역한 사이였던 김조순은 신위를 다음과 같이 평가했다.

“자하는 10여세에 이미 시 · 서 · 화 삼절의 경지에 이르렀으니 예나 지금이나 그에 필적할 만한 이가 드물다. 아마도 그의 재주는 천부적인 것인가 보다. 자하의 시법(詩法)은 스스로 묘경(妙境)을 이루어 압록강 동쪽에서는 아무도 넘볼 수 없는 차원이며, 그림 또한 기묘하고, 맑고 빼어나 원(元)의 예운림(倪雲林; 倪瓚)이나 명(明)의 심석전(沈石田; 沈周) 등이 아니고서는 상대할 사람이 없다. 서예 또한 그 의취가 지극하나 시 · 화에는 약간 미치지 못한다. 그러나 이것은 그 자신이 갖춘 삼절의 우열을 논한 것일 뿐 그의 서예를 다른 사람의 서예와 비교해 본다면 역시 추종할 사람이 없다.”

孫八州 編, 『紫霞全集』 二

신위는 처음에는 성당(盛唐)의 시를 배웠으나 청에 다녀온 후에는 옹방강의 영향으로

‘유소입두(由蘇入杜)’를 내걸고 소식(蘇軾)과 두보(杜甫)의 시를 배웠으며 평생의 화두로 삼아 정진했다.

시에 있어서 한국적인 특징을 찾으려고 노력했는데, 특히 사라져가는 악부(樂府)를 보존하기 위해 노력했다.

즉, 소악부(小樂府)를 한역(漢譯)했으며, 시사(詩史)를 평한 동인론시(東人論詩) 35수와 관우희(觀優戱)를 읊은

관극시(觀劇詩)를 지었다.

그의 영향은 강위(姜偉) · 황현(黃玹) · 이건창(李建昌) · 김택영(金澤榮)에게 이어졌으며,

신위의 시를 모아 『신자하시집(申紫霞詩集)』을 낸 김택영은 그를 500년 이래 대가라고 칭송했다.

신위, 행서대련, 1843

글씨에서는 당시 금석학(金石學)의 유행으로 예서체가 인기를 얻고 있었으며,

신위 자신도 비학(碑學)에 관심을 보이고 상당한 수준의 식견이 있었지만 “한(漢)나라의 예서가 어찌 나의 묵죽이리오.”

라고 하여 자신의 서체가 왕희지체를 바탕으로 한 동기창체임을 분명히 했다.

漢隸何余吾墨竹

신위(申緯), 『경수당집(警修堂集)』

이것은 장인이었던 조윤형의 영향과 스승이었던 강세황 · 옹방강이 비학보다는

첩학(帖學)에 더 비중을 두었던 것과도 관련이 있을 것으로 보인다.

신위는 비록 자신의 서예관을 피력한 서론(書論)을 남기지 않았지만,

그의 시(詩) 중에는 앞 시대의 서첩이나 비판서적(碑版書蹟)의 진위를 감정한 것,

다른 사람의 글씨를 평한 것 등 직접적으로 서예에 대해 논급한 시편이 상당수 있어서

이 시편들을 통해 그의 서예관을 살펴볼 수 있다.

우선 이들 시편의 소재(素材)를 살펴보면 거의 대부분이 첩에 관한 것이고 비에 관한 것은 드물다.

물론 「제한예범득십수(題漢隸凡得十首)」 같은 것은 한나라 예서[漢隸]의 정수라고 할 수 있는 <진대구비(陳大邱碑)>, <백석신군비(白石神君碑)>, <북해상경군비(北海相景君碑)>, <을영비(乙英碑)>, <예기비(禮器碑)>, <석문송(石門頌)>, <공표비(孔彪碑)>, <장천비(張遷碑)>, <노준비(魯峻碑)>, <무영비(武榮碑)>, <공주비(孔宙碑)> 등에 대해서 언급하였지만, 이 비들에 대해 칠언절구(七言絶句) 한 수씩으로 개괄적인 소개를 하는 데에 그쳐, 첩에 대한 시편처럼 논지가 주밀하지 못하다.

그리고 비판상(碑版上)의 서적(書蹟)을 시제(詩題)로 삼아 순전히 그것에 대해서만 논급한 시는 이 「제한예범득십수」 외에는 알려진 바 없다.

반면 첩에 대해서 논급한 시는 편수도 많을 뿐 아니라 내용도 자세하며, 곳곳에 자신의 서예관도 내보였다.

주로 거론한 첩은 소식(蘇軾) · 황정견(黃庭堅) · 미불(米芾) · 조맹부(趙孟頫) · 동기창(董其昌) 등에 연원하였다.

그리고 신위는 앞서 예시한 소식 · 미불 등의 여러 첩을 논하면서 대부분 왕희지의 글씨를 표준으로 삼아

서예를 논하였으며, 그러한 서론 가운데에는 왕희지 서를 지향해야 한다는 논조가 강하게 내포되었다.

또 왕희지 서에 대해서는 '극칙(極則)', '정맥(正脈)' 등의 찬사를 썼다.

「우군황정경(右君黃庭經)」이라는 시를 보면 다음과 같다.

“용필과 공교(工巧)한 기능으로 할 수 없는 것이어서 자연과 천공의 자질로 해야 하나니, 그렇게 하면 법은 저절로 따라 나오게 된다. 『황정경』은 왕서(王書)의 극칙(極則)이니 『황정경』에 나타난 왕희지 서예의 담고허화(淡古虛和)의 맛을 이어갈 사람이 누구겠는가?.”

用筆難憑功力爲 自然天質法隨之 山陰極則黃庭字 淡古虛和繼者誰

이 외에 자하의 서관이 표현된 시를 몇 구절 살펴보면, 신위는 “서가들이 법, 법하는데 일찍이 법이 따로 있었던가? 본심으로부터 오는 것이 법이니 법은 곧 마음에 있는 것이다.”라고 하였다.

書家法法何曾法 自本心來法在心

『전집(全集)』 「題黃文節七佛偈七首」 中其二

이것은 중국 송나라 때 상의(尙意) 서예의 대표라고 할 수 있는 황정견이나 소식의 서예관과 비슷한 것이다.

신위는 또 “진(晉)의 왕희지 중심의 서예는 소식과 미불로 이어지고, 남종화는 송 · 원 시대에 꽃 피었네,

예림(藝林)의 변화는 서 · 화가 한가지인데 변화의 정수는 참오1).”라고 하여

서 · 화가 동일노선을 따라 변해왔음을 말한 후, 서 · 화의 정수가 참오에 있음을 설파(說破)하였다.

晉法書蘇米 南宗畵宋元 藝林同一變 句髓合參論

이것은 남북조 이래의 중국 서 · 화가 남조 서 · 화를 중심으로 융합 · 통일되었고

그 내부에서는 지속적으로 변화해 왔지만,

그러한 변화 중에서도 변하지 않은 정수적 원리는 바로 참오(參悟)라는 것을 드러낸 시이다.

신위의 서예는 주로 동기창과 미불에 바탕을 두었다.

초기에는 동기창을 많이 수용했으며, 중년부터는 미불에 더욱 근접하였다.

청나라에 다녀온 후에는 소식과 구양순을 함께 취하여 형성된 옹방강 글씨의 영향도 받았다.

청나라 초기 서단의 대가였던 유용(劉墉)의 서예를 상당부분 수용한 것도 사실이다.

신위는 이전에 형성된 소위 동국진체(東國晉體)의 영향을 받기도 하였지만, 이를 적극적으로 수용하지는 않았다.

신위의 시세계는 당시 조선 학문의 주류였던 실학파 시인들의 그것과 크게 다르며,

그림 또한 남달리 전통적 문인화풍을 깊이 수용하였고,

서예 역시 당시의 신조류에 별 관심이 없이 오히려 전통 첩학(帖學)을 추구하였다.

이러한 점은 신위의 예술이 시대의 조류에 급급하기보다는

시대를 초월하여 보다 원론적인 예술성을 찾으려는 데 초점을 맞추고 전개되었음을 의미한다.

신위(申緯), 해서 천자문(楷書 千字文)

1837년, 종이에 먹, 28.2×15.3cm, 개인 소장

신위는 이정 · 유덕장과 더불어 조선 3대 묵죽화가로 불린다.

서법(書法)을 강조하고, 형사(形寫)를 배제한 사의적(寫意的)인 묵죽을 그림으로써 우리나라 문인묵죽화를 완성했다.

신위 묵죽양식에 영향을 주었던 사람은 강세황이다.

강세황은 난초와 대나무를 그릴 때 화보(畵譜)와 옛 그림을 많이 공부했으며,

그림에서 격조를 강조했던 전형적인 문인화가였다.

신위 역시 화보들을 공부했으며, 화가의 인품과 필력(筆力)을 중요시 하는 문인화관을 갖고 있어

강세황의 문하에 있으면서 묵죽양식은 물론 회화관과 학습태도 등을 배웠던 것으로 보인다.

신위는 자신의 묵죽이 문동(文同)을 법으로 하고 있음을 밝히고

더 나아가 조맹부 · 예찬의 문인화론이 반영된 사의적인 묵죽을 추구했다.

또한 유려한 서체로 그림에 글씨를 써 넣어 소위 시 · 서 · 화가 결합된 문인묵죽화의 전형을 이루었다.

신위의 묵죽은 양식상 대체로 초기(43세~60세 경) 중기(60세 경~70세 경) 후기(70세 경~79세)로 나눌 수 있다.

초기는 강세황에게 배운 것과 화보를 공부한 것을 바탕으로 자신의 양식을 만들어 가는 시기이다.

《묵죽도》 8폭병(1817)은 부드러운 필선을 사용하여 그렸는데, 대나무의 강인함보다는 우아함이 잘 드러난 작품이다.

평면적인 바위 묘사나 대나무에 농담(濃淡)의 차이를 주어 원근을 나타낸 점에서 조선 중기 양식을 보이지만,

댓잎을 '入'자형으로 그린 것과 서예적인 필선을 사용하여 죽간(竹間)을 길게 그린 것 등은

조선 후기의 변화된 양식이 반영되어 자신의 양식을 성립해가는 과정을 보여준다.

간송미술관에 소장된 <청죽(晴竹)>과 <신죽(新竹)>역시 유연하게 길어진 죽간과 아름다운 댓잎이 조화를 이루었으나,

너무 촘촘하게 그려진 댓잎과 바위의 표현 등에서 초기 양식의 특징을 보인다.

신위, 청죽

신위의 작품 중에는 ‘노하(老霞)’, ‘자하노인’, ‘자하노초(紫霞老樵)’ 등

노년에 그린 것임을 암시하는 관서가 많아 60세 이후 가장 작품 활동을 많이 했던 것으로 보인다.

그러나 기년작은 없어서 연구에 어려움이 있다.

《묵죽대련(墨竹對聯)》은 서예적 필선을 사용한 가늘고 긴 줄기와,

부드러운 곡선으로 휘어진 죽간의 모습 등에서 사실적인 표현보다 사의적인 표현에 치중하였음을 알 수 있으며,

따라서 대나무의 군자다운 풍모, 인품, 지조 등의 상징성을 중요하게 생각했음을 보여준다.

한편 신위는 화보를 응용한 작품들도 그렸다.

《자하시죽첩(紫霞詩竹帖)》(1839)은 『십죽재서화보(什竹齋書畵譜)』 중 「죽보(竹譜)」에 나오는

대나무의 모습을 응용한 것인데, 습윤한 먹을 사용한 대담하고 분방한 표현이 돋보인다.

이 작품에는 다음과 같은 신위의 발문이 있어 일격문인화풍(逸格文人畵風)에 대한 그의 생각을 알려준다.

“이것이 대나무인지 아닌지 스스로 알지 못하니, 갈대나 마라는 평을 받는다.”

是竹非竹不自覺 爲麻爲蘆受人評

《자하시묵첩(紫霞詩竹帖)》, 발문(跋文)

신위가 “우리집 화법은 서결(書訣)과 서(書)로 통해 옥루2)와 절차3)가 구불구불한데에 어울렸다.”라고 했던 말처럼

중기에는 서법을 사용하여 죽간이 더욱 가늘고 길어졌으며 잎은 성글어지고 정돈되었다.

我家畵旨參書訣 屋淚折釵相屈蟠

신위(申緯), 『경수당집(警修堂集)』, 「自題畵幀」

또한 적절한 농담의 조화로 화면에 입체감과 여유로운 공간이 생겼다.

신위의 서법이 원숙한 경지에 이르렀던 말기에는

묵죽도 간일하고 고아하면서도 내면세계를 충실하게 반영하는 데에 이르렀다.

1840년에 그린 <석죽도(石竹圖)>와 최말년에 그린 《묵죽도》 8폭병(1847)은

부드러우면서도 시원하게 올라간 줄기와 번잡하지 않은 잎,

먹을 적절하게 조절하여 한층 깊어진 화면의 구성 등 시 · 서 · 화가 조화를 이룬 문인묵죽의 지극한 경지를 보여 준다.

신위는 조선 중기로부터 성립된 전통묵죽양식을 바탕으로

남종화풍과 문인화론을 받아들여 자신의 묵죽양식을 발전시켰으며, 이러한 사의적인 문인묵죽양식은

송상래 · 김조순, 신명준, 신명연 형제, 허련 · 송수면 등을 통해 조선 말기까지 이어졌다.

신위는 묵죽을 많이 그렸지만 남종산수화도 그렸다.

주로 원4대가와 미불의 화법을 따랐는데, 아들인 신명준과 신명연에게도 마땅히 이들의 화법을 배울 것을 강조했다.

“필문과 규두4)로 가난한 사람이 사는 보잘것없는 집을 말함가 내 어찌 없을 수 있을 쏜가. 가업을 전해 가며 대대로 보소실5)을 존중하는 것이 무엇이 나쁘랴. 수묵에 다시 좋은 경치 보태려면 응당 대소미6)의 그림을 본받아야 할 것이다.”

篳門閨竇吾能無 傳業何妨世寶蘇 水墨更如工補景 應呼大小米家圖

신위(申緯), 『경수당집(警修堂集)』

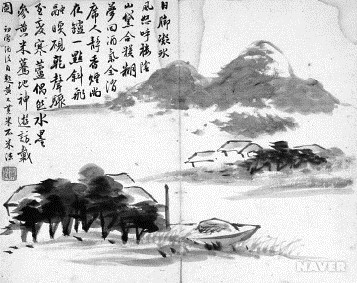

<방대도(訪戴圖)>는 왕헌지(王獻之)가 대규(戴逵)를 찾아갔다가 그의 집 앞에서 그냥 돌아왔다는 고사를 그린 것이다.

빈 배가 매여 있는 강 주변 풍경을 그린 것으로, 필치는 간솔하나 고사의 내용은 잘 살렸다.

신위 자신이 쓴 제발에 의하면 황공망(黃公望)과 미불(米芾)의 필법을 좇아서 그렸다고 했지만,

신위 자신의 일품(逸品) 화풍을 보여주는 작품이다.

신위, 방대도

<매도인화법산수도(梅道人畵法山水圖)>와 <무왕연객필의산수도(撫王煙客筆意山水圖)>는

각각 오진(吳鎭)과 왕시민(王時敏)의 필의를 방했다고 했지만 그들의 화풍과도 달라 ‘의(意)’를 따른 것으로 보인다.

신위의 남종화풍은 아들 신명준과 신명연에게 이어졌다.

저서로는 『경수당전고(警修堂全藁)』가 있으며, 김택영이 신위의 시를 모아 편찬한 『자하시집(紫霞詩集)』이 있다.

☑ 집필자

김병기(서예), 이예성(일반회화)

☑ 주요 작품

墨竹8幅屛(1817), 墨竹對聯, 紫霞詩竹帖(1839), 晴竹, 新竹, 梅道人畵法山水圖, 撫王煙客筆意山水圖, 訪戴圖(1837), 簡牘(1832), 行書 對聯(1839), 石竹圖(1840), 身是 · 壽如 대련(1843), 墨竹8幅屛(1847)

출처: 한국민족문화대백과

[네이버 지식백과]

신위 [申緯] (한국 역대 서화가 사전, 2011. 11. 28.)

'애송시' 카테고리의 다른 글

| 벗 하나 있었으면 (0) | 2023.02.05 |

|---|---|

| 다 바람 같은 거야 (0) | 2023.01.29 |

| 결국 제 갈 길을 간다 (0) | 2023.01.15 |

| 참나무(The Oak) (1) | 2023.01.08 |

| 눈 내리는 밤 숲가에 멈춰 서서 (0) | 2023.01.01 |

댓글